【微分享】武汉光谷大悦城高效制冷机房设计

#1冷水机组选型

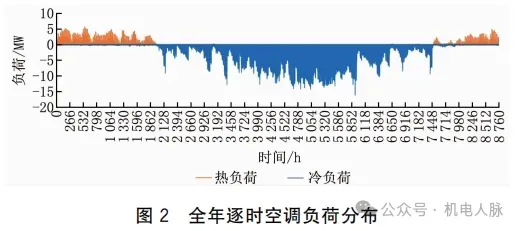

模拟8760 h空调负荷,在建模计算时设定不同作息时间,优化边界条件及参数设置,使模型更加贴近实际使用情况。计算结果与原方案冷负荷估算值23200 kW相比较,尖峰冷负荷降至16151 kW,降幅达到了30%

考虑到该项目业态的不确定性、持续出现极端天气的可能性及目前冷负荷指标已经相对优化,最终选取不保障小时数为0,考虑10%的安全余量,最终冷水机组装机总容量为17585 kW。

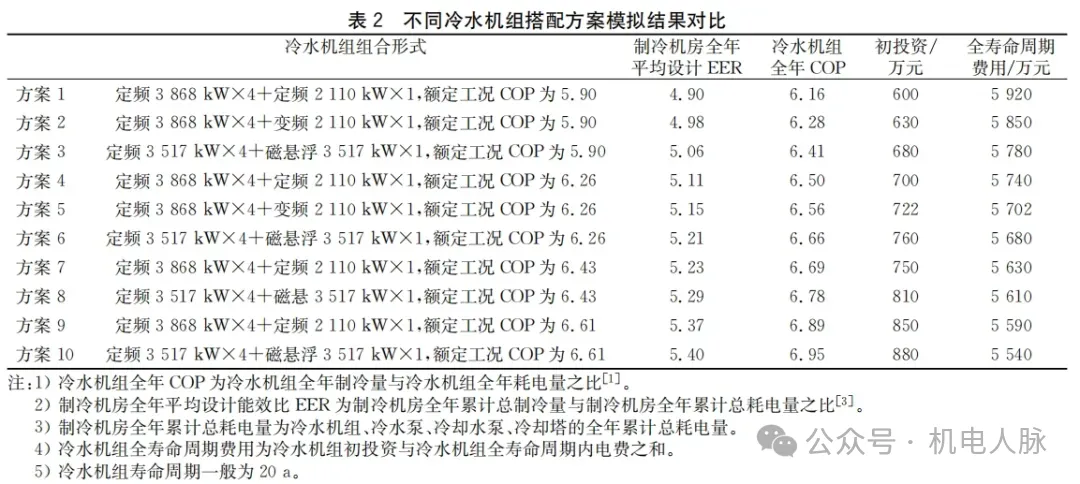

不同冷水机组搭配方案模拟结果对比如下:

冷水机组搭配方案需要从制冷机房全年能效比、初投资及招投标等多角度进行综合考虑。该项目制冷机房全年平均设计能效比目标设定为5.2 以上,并选定方案8为该项目的冷水机组搭配方案。

在实际的招投标采购中发现三大品牌有部分厂家没有3517 kW的磁悬浮冷水机组,最终采用变频离心式冷水机组代替磁悬浮冷水机组。

#2输配系统

高效制冷机房必须配备优良的输配系统,需要增加一定的变频器及管道成本。该项目冷水输配系数不低于60,冷却水输配系数不低于60,冷却塔输配系数不低于120。

冷水循环泵的设计扬程为28 m,冷却水循环泵的设计扬程为24 m,且不盲目设置安全系数。主要从以下几个方面进行优化控制。

1)水泵选型合理

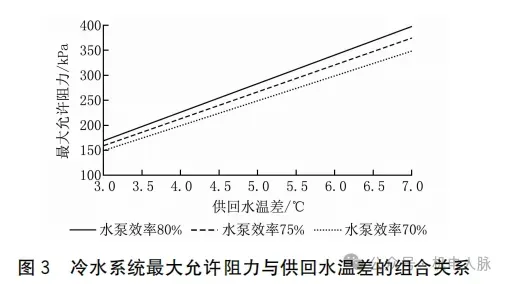

设计工作点效率不低于80%,变频策略尽量使水泵全年运行在高效区间。冷水系统最大允许阻力与供回水温差组合关系如下,水泵效率越低,冷水系统最大允许阻力越小。最终确认该项目水泵的设计工作点效率不低于80%。

2)优化管道走向

降低弯头和三通的阻力损失。在不增加弯头数量的前提下,将1个直角弯头优化成1个135°斜角弯头;将直流三通优化成顺流斜三通。

3)优化阀门设置

在兼顾后期水力平衡调试的前提下,尽量减小平衡阀等级:仅在每层水平干管上设置静态流量平衡阀,风机盘管末端设置电动两通阀,空调箱末端设比例积分电动调节阀,保证各冷水支路全年供回水平均温差均不小于5 ℃。

4)适当放大总管管径

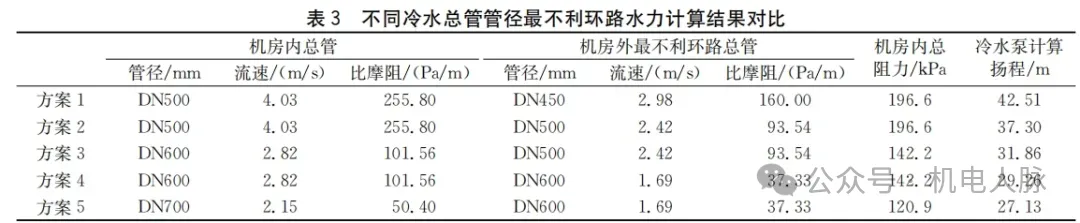

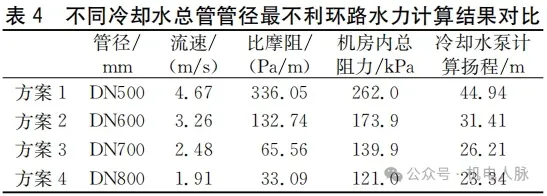

常规做法按推荐比摩阻100~300 Pa/m进行管道设计,比摩阻最高不超过400 Pa/m。该项目对制冷机房内外总管管径的不同组合方案进行了详细的水管水力计算,计算结果见表3、4。

要实现该项目冷水泵低扬程28 m和冷却水泵低扬程24 m目标,总管管径比常规做法要大2~3个型号。最终冷水总管管径按表3的方案5设计,冷却水总管管径按表4的方案4设计。

#3冷却塔优化设计

冷却塔不仅需要良好的位置条件及气流组织,也需要更高的设备性能要求。

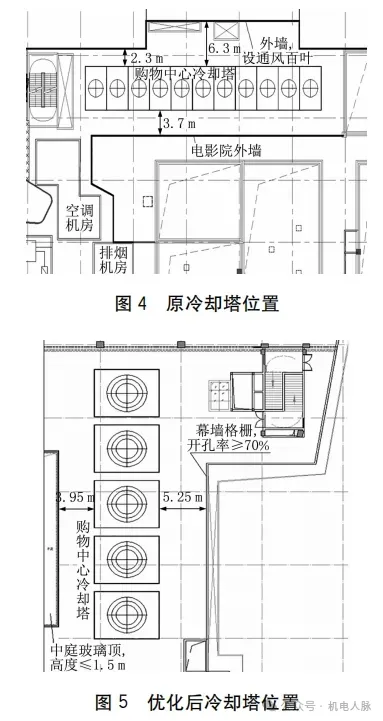

1)尽量避免热力回流。

原方案设计冷却塔为单侧通风设计。优化后实际落地方案是双侧通风,也减小了冷却水总管在水平方向的敷设距离。

2)冷却塔功率越低,冷却塔输配系数越高,冷却塔体积越大。

综合考虑该项目冷却塔输配系数及屋顶空间位置,最终校核选取单台冷却塔风机电动机功率为37 kW。

3)优化冷却塔布水,设置一体式集水槽,布水更均匀,限定布水压头;冷却塔风机采用变频技术,多塔并联联合变频调节;冷却塔增加20%~30%的余量,以便提供应对极端天气的散热能力并降低冷却水供水温度。

#4主要控制策略

1 冷水泵控制

1)最不利环路压差控制:按建筑不同方位,监控4~5个最不利环路末端压差,探测器设置在不同方位功能区潜在最不利环路顶层。

2)水泵联合变频控制:根据水泵厂家提供的产品内置性能曲线进行效率-流量曲线拟合,结合实际流量需求,计算最优开启台数,在确定水泵开启台数后,根据实际流量与额定流量的比例,确定水泵运行频率。

2 冷却塔控制

在冷却塔等效换热系数和室外湿球温度一定的条件下,影响冷却塔换热效率的主要因素是风水比,即流经冷却塔的空气与水的质量比。风水比越大,换热就越充分,就越能降低逼近度,获得更低的冷却水供水温度,提高冷却塔换热效果和冷水机组运行能效。但风水比的增大会带来风机能耗的增加,反而降低冷却塔输配系数。因此,需要对冷却塔和冷水机组进行联合寻优控制,通过冷却塔台数与风机频率的控制,实现最优的冷却水系统运行性能。

冷却塔采用统一变频策略。冷却塔风机频率每15 min触发1次。冷却塔风机的初始频率设定为45 Hz。当冷水机组运行台数等于1且风水比大于设定值时,开启4组冷却塔,下调冷却塔风机频率5 Hz;若风水比小于设定值,上调风机频率5 Hz,若持续时间超过设定值,则增加频率直至50 Hz。当冷水机组运行台数大于等于2时,开启所有冷却塔,若风水比大于设定值,下调冷却塔风机频率5 Hz;若风水比小于设定值,上调风机频率5 Hz,若持续时间超过设定值,则增大频率直至50 Hz。

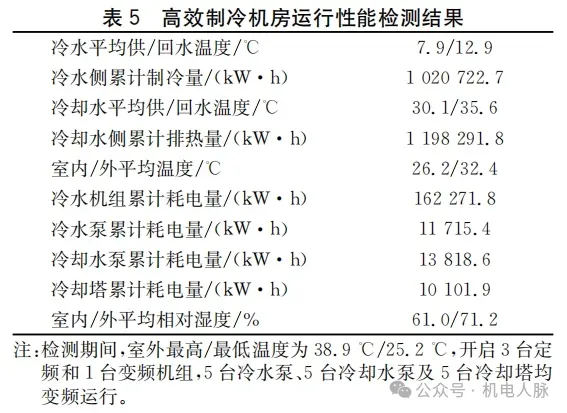

#5运行性能检测

2022年7月18—24日,每日10:00—21:00。该项目高效制冷机房运行性能检测结果见表。

经计算,冷水系统平均输配系数为87.13,冷却水系统平均输配系数为86.72,冷却塔平均输配系数为118.62,冷水机组平均制冷性能系数为6.29,制冷机房平均运行能效比为5.16。

整理自:印传军,吴兆武,魏庆芃,等.武汉光谷大悦城高效制冷机房设计总结与探讨[J].暖通空调,2024,54(02):36-40+46.DOI:10.19991/j.hvac1971.2024.02.07.